2022年12月18日

【農の最前線にせまる】第2回 「あさい農園」最先端の栽培技術

今回は「あさい農園」の2回目です(前回ブログ)。

前回は【1】他業種や大学とのコラボによる農業改革について紹介しました。

今回は【2】最先端技術を活用した栽培効率について紹介します。

続きを読む "【農の最前線にせまる】第2回 「あさい農園」最先端の栽培技術"

posted by t-kenta at : 2022年12月18日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022年12月15日

「主食って何?栽培の歴史から食を見る」第2回~贈り物のための“栽培”

前回の「なぜ”主食”は主食となったのか?」の追求では、「お米や麦が政治的作物であった」、すなわち国民の管理・徴税に有利だったからということでした。

今回は、そもそも栽培は人類史においてどのように始まったのか、その起源に焦点を当てて追求してみます!

続きを読む "「主食って何?栽培の歴史から食を見る」第2回~贈り物のための“栽培”"

posted by tanimitu at : 2022年12月15日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022年12月10日

自然を通した成長 シリーズ 都心から地方へ向かう意識潮流~どこから?きっかけは?~

現在、自然に対しての人々の意識は、大きく変わっています。

『移住』『新3K』『女子』『若者』というフレーズを目にするようになりました。

田舎暮らし、自然回帰、アウトドアブーム、農学校の注目など巷で巻き起こる新しい流れはいったいどこからきているのか?

日本人の意識潮流が時代とともにどうなっているのか追いかけていきたい。

今回は、①江戸時代②明治以降③戦後④1970年⑤そして現在

と追いかけていきたいと思います。

続きを読む "自然を通した成長 シリーズ 都心から地方へ向かう意識潮流~どこから?きっかけは?~"

posted by ara-yu at : 2022年12月10日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022年12月10日

【「食べる」と「健康」その本質に迫る】その2~「土壌動物」から見えてくること~

プロローグより

植物に必要な「土」は、微生物によって作り出されたこと、そして、その微生物が作った物質の循環サイクルに、植物が入り込むことにより、循環を加速させ、共存することが可能になったことがわかりました。

植物と微生物の共生関係は解明されましたが、動物や人間と微生物・植物との共生関係がどうなっているのか?はさらなる追求ポイント。

植物は、光合成で生成した有機物を滲出物として土中に放出する

微生物は、岩石を分解して植物の生育に必要なミネラルを生成する

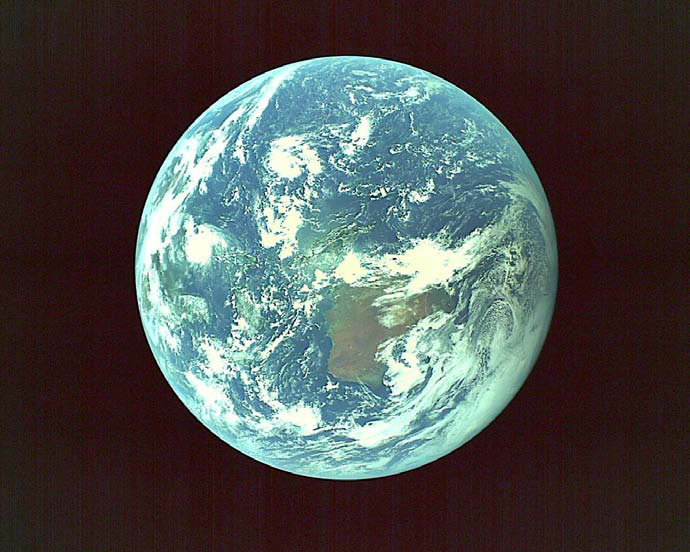

植物と土中微生物のタッグによるこの循環サイクルによって、岩と砂の世界だった地球の陸地が緑豊かな大地に変わっていったのです。

写真はJAXAから

写真はJAXAから

では、光合成を行わない動物は、この循環サイクルにどう絡んでいるのでしょうか?あるいは無関係なのでしょうか?今回は、「土壌動物」というあまり聞きなれない名前を持つ生き物から考えてみたいと思います。

記事中の引用文は下記から頂きました

『土壌の生成と土壌動物』(金子信博)

続きを読む "【「食べる」と「健康」その本質に迫る】その2~「土壌動物」から見えてくること~"

posted by tana-sun at : 2022年12月10日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022年12月08日

【日本の漁業はどこに向かうのか】シリーズ2~「自然と共生する漁業」により成長する世界の漁業、世界と日本の漁業の違い

※画像はこちらからお借りしました。

日本は島国であり「排他的経済水域の面積が6番目」に多く、周辺海域は「世界有数の好漁場」と言われるほど豊かな漁場を有しています。

しかし、世界の漁獲量の増加しているのに対して、日本における漁獲量は年々減少の一途を辿っている状況です。

世界も1970年代には大きく漁獲量の減少を経験しています。

しかし、ノルウェーやニュージーランドでは、「水産資源を守る漁業=自然と共生する漁業」に舵を切ったことで、世界でも有数の漁業大国になっています。

今回は、世界各国における漁業の状況、世界と日本の漁業における違いを見ていきたいと思います。

続きを読む "【日本の漁業はどこに向かうのか】シリーズ2~「自然と共生する漁業」により成長する世界の漁業、世界と日本の漁業の違い"

posted by tiba-t at : 2022年12月08日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022年12月06日

【コラム】無農薬や、生野菜などは意外と安全ではない!?

皆さん無農薬野菜や、生野菜と聞くと安全なイメージがありませんか?

実は安全と思っている無農薬野菜や、生野菜には様々な危険があります!

今回は2つの記事を基にその危険性についてご紹介します。

続きを読む "【コラム】無農薬や、生野菜などは意外と安全ではない!?"

posted by yosizumi at : 2022年12月06日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022年12月03日

【農の最前線にせまる】第1回:稲作の100倍以上の収益性を出した「あさい農園」のトマト栽培

前回のブログの通り(リンク)、本シリーズでは「農の最前線」を追求していきます。

まずはシリーズの初段として、

農の最前線で起きている「具体事例の紹介」

を通じて、最前線の世界を知ることから始めたいと思います。

最初に紹介するのは「あさい農園」(ホームページ)さんです。

続きを読む "【農の最前線にせまる】第1回:稲作の100倍以上の収益性を出した「あさい農園」のトマト栽培"

posted by t-kenta at : 2022年12月03日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022年12月02日

映画「百姓の百の声」を観て③-2

それでは前回ご紹介した、映画「百姓の百の声」上映後の座談会の登壇者の声を実際にご紹介させて頂きますので皆さんお楽しみ下さい。

posted by nisida-s at : 2022年12月02日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022年12月02日

映画「百姓の百の声」を観て③-1

11月20日大阪の十三の第七芸術劇場というミニシアターで100人少々を集めての映画「百姓の百の声」を見てきました。

今回の記事は上映後の座談会の様子を2投稿に分けてご紹介したいと思います。

登壇されたのは柴田昌平監督(写真右端)と3名の農家さん。

- 兵庫県西脇市の農家に嫁がれた近江田麗子さん

- 農文協の編集者から農家に転身れた伊藤雄大さん

- 京都府南丹市の農家である堀悦雄さん

3人に共通しているのは代々の農家ではない、ということ。どうして農家になったのか、その経緯をそれぞれが話して下さったので以下、順番に書いていこうと思います。

その前にまずは柴田昌平監督がこの映画を作ろうと思った経緯から。

posted by nisida-s at : 2022年12月02日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022年12月01日

【日本の漁業はどこに向かうのか】シリーズ1~世界と日本の漁業を数字で見ると

世界と日本の漁業を数字で見る日本の漁獲量が減少するなか、世界の漁獲量は50年で2倍にまで増加しています。

この50年もの間に、漁業のなにが変化してきたのかを、数字を元に見ていきたいと思います。

続きを読む "【日本の漁業はどこに向かうのか】シリーズ1~世界と日本の漁業を数字で見ると"

posted by muramoto at : 2022年12月01日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList