2008年06月02日

穀物高騰「もう戻らない」!?・・・アグリビジネス大手は収益急増!!

まるいちです。ずっと【高騰】の記事ばかりで、気が引けるのですが、今日も穀物の高騰の話です

■5月23日の日経に以下のような記事がありました。穀物高騰「もう戻らない」・農水省が商社と初の意見交換会

農林水産省は23日、世界的に需給が逼迫(ひっぱく)する食料問題について、国内の商社8社との意見交換会を開き、穀物価格がかつての安値圏に戻らないとの認識で一致した。ここ数年で価格高騰が急激に進むなかで、商社で穀物を扱う担当者らと一堂に会して意見交換するのは初めて。輸入先の多様化や備蓄が重要といった意見が出たという。

意見交換会には伊藤忠商事や住友商事などの部長級の穀物担当者らが参加。農水省は輸入している食料の確保や、調達現場の情報提供などについて商社側に協力を求めた。

商社側からは、干ばつなどで生産が落ち込んだことによる調達の難しさや、世界的に広がる農産物の輸出規制や投機マネーの流入が価格高騰の原因になっているとの声が上がった。中国の四川大地震やミャンマーのサイクロンの影響を指摘する担当者もいたという。(23日 22:41)

■では、現在の状況はどうか?

【平成19年食料・農業・農村白書】fより「穀物・大豆価格の価格の推移」「穀物・大豆の国際価格の高騰等が食糧事情に及ぼす変化」を掲載します。

★では、では、【なぜ、食糧が高騰しているのか?】

続きを読む前にポチっと☆応援ありがとう!

続きを読む "穀物高騰「もう戻らない」!?・・・アグリビジネス大手は収益急増!!"

posted by nara1958 at : 2008年06月02日

| コメント (6件)

| トラックバック (0)

TweetList

2008年05月31日

大豆食品の「遺伝子組み換えでない」はどこまで信用できるのか?

毎日のように耳にする食品偽装ニュースに対し、「もしかしてこれも?」とつい不安が先行してしまいます。そういう意味で以前から気になっていたものの一つに、納豆をはじめとする大豆食品があります。

「遺伝子組み換えでない」という表記を目にしますが、 「それ本当???」って思った方いませんか?納豆、味噌、醤油、豆腐。スーパーなどで手にとって見ると、多くの食品にこの言葉が記されていますよね。

(イメージ)

続きに行く前に、ポチっと  ご協力お願いしま~す

ご協力お願いしま~す

続きを読む "大豆食品の「遺伝子組み換えでない」はどこまで信用できるのか?"

posted by pochi at : 2008年05月31日

| コメント (3件)

| トラックバック (0)

TweetList

2008年05月30日

日本は農業従事者の多すぎる国?!

日本は先進諸国に比べて、食料自給率がダントツで低い

農業従事者はどんどん減るばかり

どうやったら、食料自給率は上がるんだろう

農業従事者は増えていくんだろう?と思ってました

いろいろと調べていると、データとしては少し古い  のですが、

のですが、

意外なデータが見つかりました

これって、どう捉えたらいいと思いますか

posted by staff at : 2008年05月30日

| コメント (6件)

| トラックバック (0)

TweetList

2008年05月29日

食べたい野菜の選び方♪

はじめまして  最近、勉強会に参加させてもらっているmeguです

最近、勉強会に参加させてもらっているmeguです

難しい話が盛りだくさん・・・  、ですが、少しずつ周りが見えてくると、

、ですが、少しずつ周りが見えてくると、

日々の食生活に対する考え方も変ってきました

そんなわけで、今私が気になっているのは、日々食べているもの

近場のものは、フードマイレージ(食べ物の輸送距離)を考えれば、良いのかな~

旬のものって、一段と美味しい気がする・・・

栄養たっぷりのほうがいいなぁ~

などなど・・・挙げればキリがないですが

今回は、

国産野菜と輸入野菜の見分け方

国産野菜と輸入野菜の見分け方

これから旬の美味しい野菜の見分け方

これから旬の美味しい野菜の見分け方

調べてみました

続きに行く前に、ポチっと  ご協力お願いしま~す

ご協力お願いしま~す

posted by megu3 at : 2008年05月29日

| コメント (6件)

| トラックバック (0)

TweetList

2008年05月27日

肥料高騰!⇒どうする!?

まるいちです。H20年5月22日のニュースです↓。

「米原油先物は21日のニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)で、1バレル=130.47ドルに上昇し過去最高値を更新した。原油価格は、おう盛な需要とドル安を背景に2007年初めの50ドルを下回る水準から大幅上昇している。」ロイター記事

上記のように原油の値上がりが連日ニュースになっていますが、農業資材の【肥料】も大幅に値上がりしています。

●JAcom 解説「土壌診断に基づく適切な施肥設計でコストを低減」より抜粋です。

~以下引用~

◆人口増加とバイオ燃料で増え続ける肥料需要

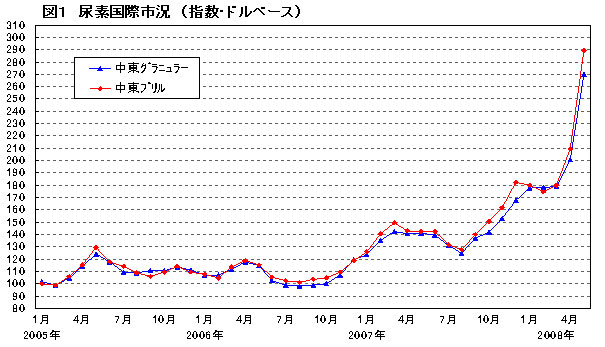

肥料の原料価格が図1~図3のようにここ数年の間に、急激に高騰している。昨年の1月に比べて今年1月の国際価格は、りん安が2.7倍、尿素が1.4倍、塩化加里が1.8倍となっている。そのため全農は、19肥料年度(7月~6月)の肥料価格を4月から期中値上げせざるを得なかった。

◆寡占化している原料供給国

こうした肥料需要の増大とともに、原料の山元の寡占化も価格高騰の要因となっている。

例えば塩化加里の場合、世界的な生産量の7割以上を旧ソ連(35%)、カナダ(28%)、ドイツ(11%)で占めており、生産を制限して価格維持をはかっている。世界に占める日本の塩化加里輸入量はわずか2%に過ぎない。そのため、安定的に数量を確保するためには、世界の需要動向や価格動向の影響を受けざるをえない状況にある。

~引用終わり~

続きを読む前にポチっと☆応援ありがとう!

posted by nara1958 at : 2008年05月27日

| コメント (9件)

| トラックバック (0)

TweetList

2008年05月26日

肉食の食習慣を維持する為の飼料イネ、飼料米の生産

お米の話なんですが、人間が食べる食用米ではなく、飼料用(牛、豚、鶏などの餌)の飼料米、飼料イネに関することです。

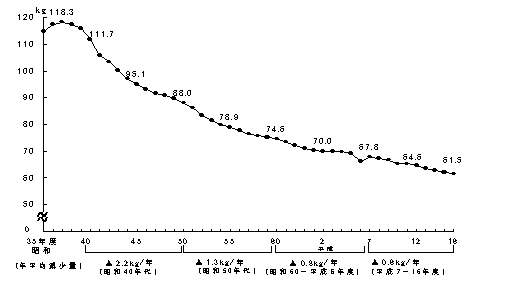

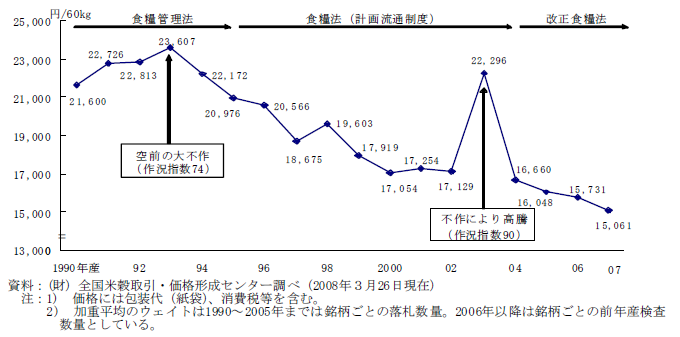

まづ、食用米を見てみると、消費量は昭和37年に一人当たり120㌔程を最高に以後年々減少し、現在では一人当たりの年間消費料は60㌔を切ってしまい,、日本の食糧自給率も年々減少し現在では40㌫を切ってしまいました。そして生産者単価は1表60㌔1万4千円以下と最安値を更新しています。

米の消費量の変化 「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」から

食料自給率の変化

取引価格の変化 農林水産省

19年度も国産の食用米やMA米が余り、食料援助や飼料米に転用したりして何とか処分している状態のようです。

このように米余りが続く中、穀物の世界的な高騰で、家畜農家は飼料用穀物の値上がり分を販売単価に転化しにくくこの先展望が見えない状態です。

そこで、最近注目され始めたのが、減反田や放棄田を活用し飼料穀物(飼料イネ、飼料米)を作り、家畜飼料自給率を上げようという試みです。

飼料イネ、飼料米 畜産草地研究所から

○今、我が国の畜産は、海外から多くの飼料(穀物や牧草)の輸入に依存しています。

輸入 飼料用穀物 2,400万トン/年(ニワトリ、豚、牛など)

輸入 乾草 152万トン/年(牛用 牧草地 約15万haに相当)

○一方、稲作は、米消費の減少と貿易事情による米輸入などから、減反を余儀なくされ、水田が余っています。

米生産調整(減反)面積 96万ha

麦・大豆・飼料作物・野菜など転作面積 50~60万ha

作付けされていない水田面積 40万ha前後

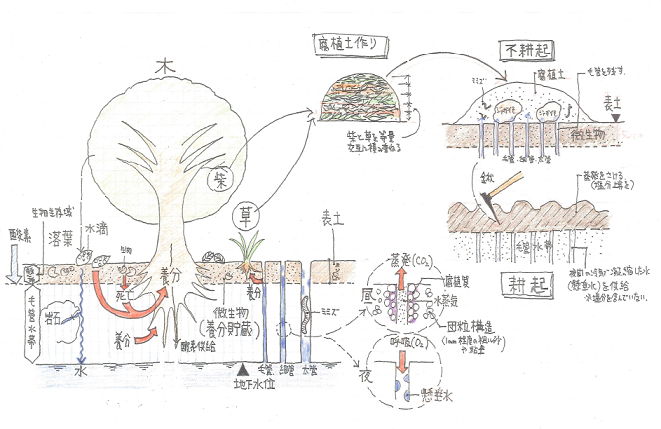

○転作として牧草や飼料作物(トウモロコシ、ソルガム)を転換畑で生産しています。が、排水が悪く軟弱な水田が多く、湿害等で、飼料作物を毎年安定して栽培することが難しい条件です。

日本は夏暑く多雨のモンスーン気候です。

○水稲はモンスーン気候に適した作物で、昔から水田で栽培されております。

○食用の米を生産する水稲を、飼料用の多収品種に改良すれば、水田で飼料が生産できます。

水稲(コシヒカリなど)10a当たりの収量 → 玄米約500kg

稲藁が約500kgあり、稲作物全体の収量 → 乾物(DM)約1,000kg/10a

食味など品質は良くないが多収の品種では玄米700~800kgの収量があり、

茎葉も含め全体(ホールクロップ)で1,400~1,600kgとれるデータがあります。

飼料用トウモロコシ(ホールクロップ)の10a当たり乾物収量 → 1,400~1,800kg

飼料イネの品種開発をすれば10当たり乾物収量 → 2,000kgも夢でないといわれております。

飼料イネでトウモロコシ並の収量も期待されております。

乳牛や肉用牛は、牧草のような繊維分と麦・大豆など穀物の両方を混ぜてエサにします。

飼料用穀物 濃厚飼料

牧草や飼料作物 粗飼料

○米の実った稲を、茎葉と一緒に収穫して利用する(ホールクロップ)は、乳牛や肉用牛の良いエサになります。

ホールクロップでエサ利用する飼料用の稲を「飼料イネ」と呼ぶことにしました。

(飼料イネの品種によっては茎葉が主体で出穂前に収穫する場合もホールクロップと考える。要するに穀実利用の飼料米と区別する)

飼料イネの生産利用が普及すれば、余った水田を活用でき、飼料の輸入を減らすことができます。

余っている水田で飼料イネを生産すれば乾草の輸入を0トンに減らし飼料用穀物の輸入を10%~20%減らす計算も可能です。

○そのため、飼料イネの品種開発から、栽培・収穫・調整、家畜への給与に至る技術開発が必要です。

飼料イネ技術開発研究を、水田・稲作分野と草地・畜産分野が連携して進めようとしています。

しかしこの飼料米の生産コストは輸入トウモロコシの5倍程で収量が増えたところで現在の輸入飼料に太刀打ちできる物ではなさそうです。国は補助金を付けて飼料米の生産を上げ、飼料自給率を向上させようとしていますが、穀類で10~20%では抜本的な解決策とは言えません。

この施策は、食料自給率の低さを改善し、農村の活性化につながるようなうたい文句で紹介されている事例が殆どですが、成人病などを引き起こす一因とされている、現在の欧米化した日本の食生活の維持を前提に、又は更に米国化していく食事情に標準をあわせた施策です。

今回の穀物価格の高騰を機会に、日本の米国化した食習慣を見直すよい機会になればと思っています。

読んでくれて有難う。ポッチ宜しくお願いします。

続きを読む "肉食の食習慣を維持する為の飼料イネ、飼料米の生産"

posted by hakosuka at : 2008年05月26日

| コメント (4件)

| トラックバック (0)

TweetList

2008年05月25日

世界の水資源問題とは?

石油や鉱石など、資源の枯渇問題が騒がれています。しかし、生命の源ともいえる水資源の問題は、一層深刻なものがあります。以前にも、びんさんが“ヴァーチャルウォーター”についての記事を書かれていましたが、あらためて水資源問題について、整理しておきたいと思います。

以下、「るいネット」の投稿記事から。

生物は、水なくしては生存不能である。

にもかかわらず、世界の重要な食料生産地域の多くで,潅漑用水が底をつき始めている。ダムの建設により河川の水が海に流れ込まない時期が発生(ガンジス川、インダス川、ナイル川、コロラド川etc.)したり、世界の重要な食料生産地域の多くで,地下水を汲み上げ過ぎて潅漑用水が底をつき(インド・中国北部などの穀倉地帯etc.)、土壌の塩類集積が生産力を低下(中国、インド、パキスタン、中央アジア、アメリカetc.)させているという。

さらに、近代化の必要から農業用水を都市用水へと転用する圧力を受けている例(北京、バンコク、ジャカルタ、マニラetc.)も多いらしい。

以上が、「21世紀は『水の世紀』」と言われる所以であろう。

「食糧自給率の低さは、水の偏在を加速し日本叩きのネタとなる」

世界の水資源問題については、農水省のHPより 「世界の水資源と我が国の農業用水」のパンフレットによくまとめられていたので、紹介したいと思います。

【水環境の現実】

私たちが暮らす地球は、宇宙のなかでも数少ない水の惑星です。確かに、地球上には水が豊富にあります。しかし、私たちは地球上にある水のうち、わずかな部分しか水資源として使用できないのが現実です。

私たちは様々な生産活動のために水資源を使用しています。世界の水の使用量は加速的に増加しており、特に生活用水の使用量が著しく伸びていますが、世界中で使用量が最も多いのは、今も昔も農業用水なのです。

私達は、農業用水としての使用を始めとして、地球上の水資源を適切に使用していくために、今一度、健全で、環境的にも持続可能な水循環について考えていかなければなりません。

続きを読む前にポチっと☆応援ありがとう!

posted by komayu at : 2008年05月25日

| コメント (10件)

| トラックバック (0)

TweetList

2008年05月24日

世界の種を支配する巨大企業“モンサント”の正体

雅無乱です。びんさんの“『緑の革命』ってどうなん?”に続こうと思います。

このエントリーに出てくる実にエゲつない『緑の革命』を推進した連中はどこのどいつなのか?

ヒントは、同じく当ブログの過去エントリーの↓ここを見て欲しい。

世界の食料供給を牛耳っているのは誰か?

ここに出てくるモンサント社は、除草剤と遺伝子組み替え種子を生産しているアグリビジネス企業である。

※画像は→ココから

モンサントの最大株主=経営者は、ブッシュ大統領一族とロックフェラー。今や押しも押されぬ、遺伝子組み換え植物(GM)の大メジャー。なんと2002年に植えられた遺伝子組み換え植物が植えられた全面積の90%がこの会社のものだったっていうくらいだから驚きである。

“ラウンドアップ”という除草剤と、その除草剤に抵抗性を持つ遺伝子を組み込んだGM種子をセットで販売する戦略がバカ当たりしたのは、結構有名。

続きに関心のある方は、いつものクリックお願い!

続きを読む "世界の種を支配する巨大企業“モンサント”の正体"

posted by nanbanandeya at : 2008年05月24日

| コメント (10件)

| トラックバック (0)

TweetList

2008年05月24日

日本の食糧自給率が低いのは(低くなったのは)なぜか?

日本の食糧自給率は39%ですかぁ~。他の先進国と比べてもかなり低い値ですね。

なぜ、日本だけ?こんな状態になっているのでしょうか?

今回はその辺りを探ってみました。

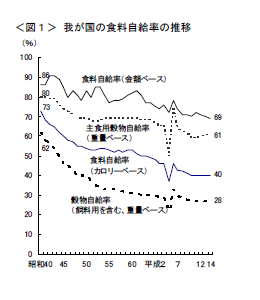

(データ引用:農水省HP)

(データ引用:農水省HP)

グラフから昭和40年頃を見ると日本でも自給率はカロリーベースで70%以上もありました。

特に大きく落ち込んでいるのが、昭和40年~50年にかけてと、平成の前後からのように見えます。

この間、大きく変化した社会状況は、

・安い農産物の輸入増(食の洋風化・外部化)

・消費量の増加(人口増、食品ロス増)

・政策面(工業化、輸入自由化)

などが挙げられますが、

結果として、農業者にとっては生活が成り立たない厳しい状況に追い込まれて行ったように思われます。

続きを読む "日本の食糧自給率が低いのは(低くなったのは)なぜか?"

posted by takuya at : 2008年05月24日

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2008年05月23日

日本の食糧自給率の現状

こんにちは、すずきです 😀

最近、お腹がよく減るのでたくさん食べます

でも、私たちが食べている食料は、いったいどこでできたものなんでしょうか?どこでできたかわからない物を食べているのも変な話ですが、なんだか日本の食糧自給率が気になってきちゃいました ![]()

そのまえに

posted by yasutan at : 2008年05月23日

| コメント (9件)

| トラックバック (0)

TweetList