『農業と政治』シリーズ10:柳田國男が指摘する農業の問題構造 |

メイン

2022年02月17日

食料問題シリーズ9:人と人の繋がりのなかで充たしあう農産物流通~広域エリアで独自物流網を形成する直売所形態

前回の記事では、これからの日本に求められる農業・流通のかたちとして、地産地消に焦点をあて、豊かさが実現した日本において求められるのは、「大量生産、大量消費の食生活」から「人と人の繋がりのなかで充たし合う食生活」であることを提起しました。

今回の記事では、その地産地消のあり方をもう少し掘り下げます。

1.現代日本の農産物流通の主流は、未だに「大量生産・大量消費」型

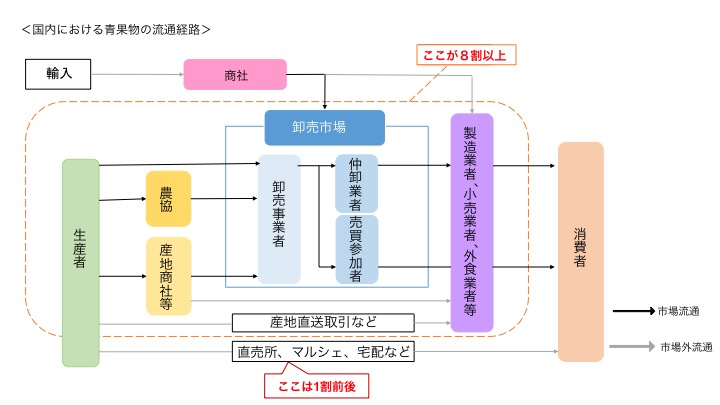

現在、一般消費者がスーパーなど小売店で、野菜や果物を購入する場合、流通の主流は【生産者→農協→市場→スーパー→消費者】といった流れです(詳細下図)。

この流通は、高度経済成長期から、イオンなどの大型スーパーが台頭する90年代にかけて確立されました。

この流通により、全国に食糧を行き渡り、いつどこに住んでいても、基本的な野菜が購入できるようになりました。食糧供給の基盤とも言えます。

このような流通は、戦後になって確立されていきました。じつは、私たちが“基本的な野菜”と思っている品目も、1966年に定められた『野菜生産出荷安定法』によって定められています。そして、この法律によって、“指定産地”が定められ、その産地で集中的に大量生産されます。それが、上記の流通に乗っかることにより、全国に供給されるのです。

この流通が現在においても、全体の8割を占めると言われています。

いつでもどこでも、安定して食べられるとういう課題が解決されましたが、前回の記事で提起したように、「人と人との繋がりが求められる時代」に直面した今、生産者にとっても、消費者にとっても魅力に欠ける(活力が上がらない構造)ところが表面化してきました。

【既存農産物流通で生産者・消費者の活力が上がらない構造】

「誰がどんなふうに作ったのかわからない」↓

「きゅうりはどれでもきゅうりとしか認識されない」

↓

「野菜は姿形と量だけで評価される」

↓

「生産者は量を作るだけ」

↓

「本来の“おいしいといってもらえる”という作る喜び、生産活力▼」

「消費者も、作り手の思いを感じられる野菜が手に入らない」→「購買意欲▼」

さらには、この流通は、流通距離が長くなります。このことが今後大きなネックになることが予想されます。

まず、労働基準の規制が物流業界にもしっかりとかかるようになってきています。ドライバーの長時間運転ありきで、割とゆるゆるでやってきた物流業界にとって、このことが大幅なコストアップにつながっています。例えば、九州から東京まで、1人のドライバーとトラックで運ぶためには、ドライバーの長時間勤務が一番効率的。途中でドライバーを換えるとなると、中継地点から出発地点まで戻るコストが嵩んだりして、物流コストが1.5倍から2倍にまで膨らむこともあるのです。

さらに燃料費の上昇も、昨今上がり続けていますが、エネルギーの大半を海外に頼っている日本にとっては非常に不安定なコストになります。

こうした理由から、この流通で運ばれる野菜の価格は今後上がり続けるのではないかと予想しています。

2.「地産地消」の実践例と言えば『道の駅』などの農産物直売所だが・・・

そこで、90年代〜00年代にかけて出現し、店舗数を伸ばしてきたのが”道の駅”をはじめとする、農産物直売所です。

【農産物直売所の店舗数推移】

農産物直売所は、店舗に生産者が自ら野菜を持ち込みます。その際、生産者はパック詰めまで(商品化するまで)自ら行い、価格も自ら決定します。

商品には、生産者の名前入りのバーコードシールが貼られ、販売量に応じて代金が生産者に支払われます。

消費者は、生産者の名前を見ながら購入するため、気に入った生産者の野菜をリピートすることができ、人気のある生産者は売上をどんどん上げて行くことができる仕組みになっています。

生産者にとっては、美味しい野菜や、安全な野菜を作ればそれが消費者から直接評価され、良いものを作ろうという生産活力に繋がります。

しかしながら、実際の農産物直売所では、こんなことが起こっています。

“農家が自ら持ち込む”というのは、新鮮な生産者の顔の見える野菜が持ち込まれる、という反面、逆を見ると、「非常に狭い地域の野菜しか集まらない」ということになります。

野菜などの農産物は、収穫期がその時々の天候に大きく左右され、近いエリアであれば、大体同じ時期に同じ品目の野菜が一気に収穫期を迎えることにります。そうすると、一つの店舗に、ほうれん草ばかり大量に集まることになります。結果的に価格を下げなければ売り切ることができず、農家同士が値段を下げ合うような低価格合戦が繰り広げられているのです。実際生産者は、自分の農産物を売りたいがために、他の生産者より10円でも安い値段をつけようとするのです。

農産物直売所が産地に乱立した00年代以降、この傾向は顕著になりました。

これでは、消費者も安いもの安いものに手を伸ばすようになり、生産者はどんなに良いものを作っても評価されず、活力につながりません。

また、同じものばかりが大量にある農産物直売所は、魅力的な店になり得ず、結果的に近隣スーパーとの顧客獲得競争に敗れ、19年ころから、経営破綻する店舗が増え、全国の直売所の数は減少し始めたのです。

3.これから求められる農産物流通のかたちとは?

農産物直売所の仕組みは、生産者・消費者の活力を上げる可能性があるにもかかわらず、実態としてはそうなっていないことがわかりました。

しかし、そんな直売所の仕組みをうまく使って、可能性を引き出している事例があります。大阪府で4店舗を展開している『類農園直売所』です。

『類農園直売所』では、奈良県・三重県・和歌山県を中心にした近畿・関西圏の生産者を組織し、消費地である大阪に毎日物流便を運航して商品を供給しています。

仕組みは、地方・産地で運営されている農産物直売所と同じように、生産者自身が、商品化・価格決定を行い、お客様にどうやったら喜んでもらえるか?か活力源に、日々追求を重ねています。

近畿・関西圏のある程度広域から農産物を集めることにより、様々な野菜が揃う売り場を実現。出荷される品目が偏り価格合戦になることも防ぎながら、適正価格で供給。

鮮度も、朝収獲した野菜をその日の昼には店頭に並べることができ、抜群の鮮度状態で野菜を供給できます。

消費者に対し、生産者情報をしっかり提示することに力を入れることで、強いファンがついている生産者が多数出現しています。

物流距離を圧縮しつつ、人(産地の生産者)と人(都市部の消費者)が繋がることを実現しているのです。

これにより、生産者の活力も上昇し、生産面積を増やしたり、新規就農者が経営を軌道に載せたりしています。

今回は、地産地消の可能性として、近畿・関西圏程度の広域エリアで流通網を形成し、産地から直送する仕組みを提示しました。

次回は、いよいよシリーズ最終回です!

投稿者 o-yasu : 2022年02月17日

TweetList

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.new-agriculture.com/blog/2022/02/5544.html/trackback