【シリーズ】生態系の循環を活かした持続可能な農業の実現に向けて(5)水田作における不耕起栽培 |

メイン

2013年07月20日

【シリーズ】生態系の循環を活かした持続可能な農業の実現に向けて(6)~雑草とどう付き合うか?

これまで、本シリーズ(下記)では、生態系の循環を生かした持続可能な農業の実現に向けて、先ずは、土作りが基本であることを固定し、現代の農業を循環型の農業に変えていく上で、最も土作りに適した農法として、不耕起栽培の可能性と課題について整理してきました。

(1)プロローグ

(1)プロローグ

(2)何故、土作りが重要か?

(2)何故、土作りが重要か?

(3)不耕起栽培の可能性 耕運の長短を知る

(3)不耕起栽培の可能性 耕運の長短を知る

(4)畑作における不耕起栽培の事例

(4)畑作における不耕起栽培の事例

(5)水田作における不耕起栽培

(5)水田作における不耕起栽培

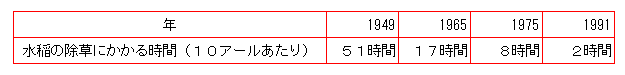

不耕起とは耕すことなく、作物残渣を利用し微生物の分解力を生かして土の団粒化を促す栽培法です。この不耕起が広まったきっかけは、土の水食・風食防止にあります。ところが、耕さないので、土の表面に落ちていた雑草の種子が土深く埋め込まれないため、どうしても、雑草が盛んに生育します。かつては日本の農業の代表的な労働が「田の雑草取り」だったように、日本の作物栽培は「雑草との戦い」の歴史でもあったのです。

従って、農薬に頼らない循環型農法の一つである不耕起栽培を実践、普及させていく上で、この雑草対策をどうするかが最大の課題になります。

今回は、この雑草対策について考察を進めていきます。

この先読む前にポチッとお願いします。

1.雑草の事を知る

①雑草とは何か?~農学関係者の共通認識

かつて、農林省の雑草防除研究の指導的な立場にあった荒井正雄さんは、雑草を「農耕地で人間の営んでいる経済行為に相反して、直接または間接に作物を害して生産を減少させ、農耕地の経済価値を低下させる作物以外の草本」と言っていました。世界の農学関係者の共通認識は概ねこのようなものらしいです。

②雑草には一年草が多い

一年草とは、毎年新しい種子により発芽し、生長する雑草を指します。春に発芽して秋に枯れる雑草と、秋に発芽して越冬し、春から夏に枯れる越年生の一年生雑草があります。

【例】オヒシバ、メヒシバ、スズメノカタビラ、ナズナ、ツユクサ、カヤツリグサ

一年草が多いのは作物でも同じですが、作物では一定の生長期間の後に開花し結実するものが多いのに対し、雑草では若いうちから少しずつ種子をつけ、いつ引き抜かれてもいくらかの種子は確実に残すという性質を持つものが多いのです。種子に綿毛のあるキク科雑草などは、種子を広大な範囲にまき散らすことによって、どこかで生き延びようとします。また別のグループでは、種子が一度に発芽せずに、土中で何年も、時には何十年も休眠状態を保ち、何度にも分けて発芽することによって全滅を避けているのです。

③形態も繁殖様式もさまざまな多年生雑草

多年生雑草とは、種子で発芽、生長し、地上部は一旦枯れますが地下部が生き残り、翌年になると、同じところからまた生えてくる草です。なかには地下茎が伸びて繁殖するものもあります。従って、耕転の影響の及ばない土中深くに肥大した根や地下茎をつくったり、それらが切断されても断片のひとつひとつから芽を出して再生したりということが多くみられます。また、冬に枯れてもまた翌春には新しい葉を出します。

【例】スギナ、シロツメクサ、カラスノエンドウ、タンポポ、ハマスゲ、ワラビ、クズ、ヤブカラシ、セイタカアワダチソウ、チガヤ、ススキ

④雑草から生まれた植物

狩猟採取段階にあった人間がある程度定住するようになると、住居周辺は食べ物のかすや排泄物や灰によって肥沃化します。このような場所に好窒素植物が生育するようになり、その中で利用価値を見出されたものがやがて保護されたり播種されたりするようになって、農耕が発生したのです。

西アジアのある地域では、小麦や大麦の畑に雑草ライ麦やカラス麦が混生しています。収穫された麦の粒に同じイネ科に属する雑草の粉が混じっていたからといって、結局粉にひいて食べるのですから重大な支障はありません。ライ麦や燕麦は、このようにして小麦畑の雑草と人間の相互依存関係が強まる事によって生まれたのです。

現在の先進国の農業は、作物と雑草は正反対のものと捉えがちですが、作物や農業の起源を考えると、両者はこのように非常に近いもの、寧ろ連続するものと考えた方が良いのではないでしょうか。

2.農業は雑草との戦いの歴史

①近代農法の登場まで

英語で開墾cultivateとは、「土を耕す」「栽培する」の両方の意味があります。つまり、農法を考える上では、栽培と同等に土を耕すことが重要視されてきたことが良く分かります。そして、農業者の間では、作物が生育している状態で、その畝間や株間を耕すことを「中耕」といいます。また、作物が生えていない時期に畑の全面を耕すことを「休閑耕」といいます。

1年生雑草の種子は、発芽適期になっても一斉に発芽することはありません。種子は光や温度などの周囲環境の変化をモニターする仕組みを持っているため、土地が耕されるたびに、地表近くに位置したものだけが少しづつ発芽します。まして、耕された後の土地には作物が播かれるので、充分な光と養水分が保証されていて、雑草にとっては発芽し、成長していく好適な条件となっています。すなわち、休閑耕は耕運によって土中の種子を表面に持ち上げることにより発芽させ、土壌中の種子を枯渇させる効果があるのです。また、多年生雑草の場合、繁殖器官である地下茎などは乾燥に弱いため、乾燥した時期の休閑耕は、このような栄養繁殖器官を地表にさらして枯死させる効果もあるのです。

②除草剤誕生

最初の除草剤は2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) で、第二次世界大戦直後から使われました。これは製造が簡単で、広葉植物を枯らすのに対し、イネ科植物には影響を与えず、現在でも用いられています。2,4-Dの問題は対象でない植物にも害を与えることと、一部の広葉雑草やつる植物、スゲ類などには効果が低いことも知られています。

次に、1970年代にはアトラジンが導入されましたが、これはヨーロッパなどで地下水を汚染しているのではないかと疑われました。アトラジンの分解には数週間かかり、降雨によって地中深く浸透すると考えられるためです。

そして、ラウンドアップは1980年代半ばに導入された非選択的除草剤で、直接接触したすべての植物を枯らします。現在では遺伝子操作により、これに耐性を有する作物が開発されたため、雑草防除用の主要除草剤となっており、除草剤と耐性作物種子が合わせて売られるようになりました。この除草剤の普及は、農村労力の都会への流入・工業化など、社会に大きなインパクトを与えました。

しかし、近年抵抗性雑草も登場し、毒性が明らかなものは減りましたが、自然界への残留は確実に増えています。このまま除草剤に頼る農業を続けていると、生態系は確実に壊れていき、人口物質だけに頼る農法が限界に来ているのは明らかです。

3.不耕起栽培の可能性と雑草対策

①雑草が生え続けるのは人為的な攪乱が原因

雑草は一般に肥沃で陽当たりの良い土地を好みます。そのような場所が放置され、やがて大型の多年草や樹木が成長しだすと、雑草はそれらとの競争に負けて衰退していきます。つまり、雑草が生え続けるのは、何らかの攪乱によって植生が繰り返し破壊されるからなのです。それに対し、不耕起栽培は、最低限の機械除草など管理作業は必要ですが、耕起栽培に比べれば攪乱の度合いは少なく、雑草も抑制できる農法です。

土壌の団粒化を促進するには、リンクでも触れたように

>団粒化が進んだ土は、水や空気の通りがよく、柔らかくて水持ちがよい、植物の生育に好適な条件となります。

敢えて、耕起をせず、草の根を残すことで、やがてその根が腐り、その根穴が水や空気の通り道となり、団粒化を促す。つまり、雑草を敵と考えず、共生適応によって地力も維持できると考えた方が良さそうです。

②各種の草抑え技術

1)狭畦・密植栽培

大豆の場合、普通畦の半分程度の狭畦にすることで、ある程度成長すると、大豆どうしが光を奪い合うため、慣行より7~10日程度は成長が早くなります。それに応じて必要除草期間も同程度短くなります。

2)被覆作物の利用

・リビングマルチ

下の写真にあるように、主作物と被覆作物が同時に生育することで被蔭を強化することにより雑草の育成を抑制します。大豆と麦類の組合せでは、大豆の収量は減りますが狭畦にすることで結果的に減収を補うことができます。

・カバークロップ

休閑期(冬作)としてカバークロップを導入し、その残渣で土壌表面をマルチして、雑草の出芽や初期生育を抑えます。小麦・ライ麦などカバークロップとして利用される作物の中にはその残渣から放出される物質(アレロパシー)によって夏雑草を抑制する効果を有するものがあるそうです。

3)不耕起栽培が雑草抑制に適している訳

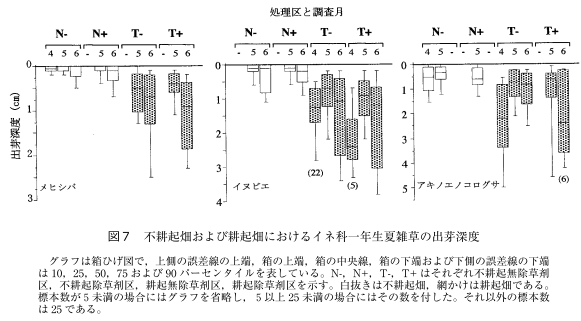

不耕起区における雑草の出芽深さは浅く、半数前後は地表からの出芽です。それ以外もほとんどが0.8㎝未満の浅い層からの出芽です。下の図で分かるように、不耕起期間が長くなるにつれて次第に浅くなり、発生量が減少する傾向にあります。そして、不耕起栽培の継続により、土壌が硬化し、種が地表へ集中することにより発芽率も低下してきます。

しかし、不耕起農法に切り替えたとしても、雑草が急に抑制されるわけではなく、現実的に除草剤に頼らなければできない農家も多いでしょう。この場合でも、不耕起栽培であれば、出芽前の雑草の種子、幼芽、幼根或いは生育初期の雑草の根から除草剤を吸収させることによって、薬量を減らすことができます。薬量を減せば、徐々に土中の微生物も活性化し、地力が回復してきます。これを続けていけば不耕起本来の雑草抑制力が働き、除草剤も不要になってくるでしょう。

そもそも除草という言葉が、人間の営みを中心に考えられた言葉なのでしょう。人間による自然界の攪乱が、より雑草の繁殖を促す結果となっていることは明らかです。より、植物の生態に着目すれば、人間と植物とが共生適応できる可能性が見えてきます。その可能性を秘めているのが不耕起栽培と言えます。

しかし、直ぐに不耕起栽培に着手しようと思っても、長年の耕起、或いは除草剤散布、化学肥料投入による地力が低下した既存の圃場では、作物が全うに育つとは言えません。すなわち、自然の摂理に沿って作物が生育できる環境をつくるためには、地力の回復が必要になるのです。そこで、次回は「地力を回復するにはどうしたら良いか?」について扱いたいと思います。

投稿者 staff : 2013年07月20日

TweetList

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.new-agriculture.com/blog/2013/07/1430.html/trackback