こんにちは。あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

さて、今回は、土によるイオン吸着の仕組みについて見ていきたいと思います。

土は作物にとっての養分保持や、汚染物質の浄化能力を持っていますが、そのメカニズムはどうなっているのでしょうか?

はじめに、概要を押さえておくと、

①土は、その構造内にマイナスの荷電を持っています。(場合によりプラスになることもある)

②マイナス荷電により、プラスのイオン(窒素その他の養分)を吸着します。

③吸着されているプラスイオンは、条件により物質が置き換わります。(=イオン交換)

④作物の根は、それらプラスイオンが土から解離したものを吸収します。

それでは、各過程についてみてみましょう。

今年も応援クリックよろしくお願いします♪

1)土のマイナス荷電

土の荷電は、土を構成する要素のうち、主に「粘土」の性質によって生じます。

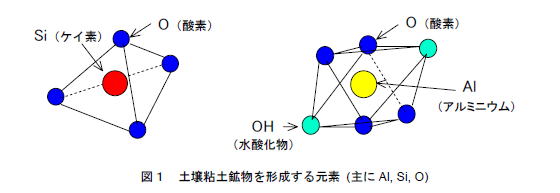

岩石の風化によって出来た小石や砂は、水に溶けた炭酸ガスからなる炭酸イオンによって少しずつ溶かされていきます。この時、ケイ素やアルミニウムなどの溶けにくい元素は、酸素や水酸基と結びついて結晶(ケイ素四面体、アルミニウム八面体)を作ります。これらが二次元的に結合して層となり、それらが重なって「粘土」が形成されます。(その重なり方や、間に取り込む物質により、様々な種類の粘土がある)。

[1]

[1]

上図の状態では電気的にバランスがとれていますが、この構造の中で、Si4+がAl3+に置き換わると、プラスの荷電がその分不足して粘土鉱物全体としてマイナスの荷電を生じます。また、Al3+がMg2+に置き換わることによっても同様にマイナスの荷電を生じます(配位数の同じイオン同士で行われるため、同形置換と呼ばれる)。土壌の粘土は、このように高い電荷を持つ陽イオンが、低い電荷を持つもので置き換わることが多いために、全体としてマイナスの電荷を持つことになります。このマイナス荷電こそが、土壌のイオン吸着=養分保持の起源となるものです。

また、どんな鉱物でも結晶の末端では荷電のアンバランスが起ります。結晶の末端では酸素イオンは共有すべきケイ素やアルミニウムイオンが無いため、2つの電荷のうち一つは水の中から水素イオンH+を取って中和されています。ところが、このH+は周りがアルカリ性になる(H+が少なくOH-が多くなる)と、解離して、粘土にマイナスの電荷を残すことになります。

(このように、周囲の条件によって変化する荷電は、変異荷電、特にpHによる変異が大きいことからpH依存荷電と呼ばれるのに対して、先述の同形置換によるマイナス荷電は、周囲の条件によらず発現するので、永久荷電、一定荷電と呼ばれています。)

その他、粘土以外にも、腐植物質もその構成の中に-OHや-COOHといった官能基を持ち、pHにより水素イオンH+を離してマイナス荷電を示します(変異荷電)。

(他方、結晶性でない粘土も存在し(酸化鉄や酸化アルミニウム鉱物など)、それらは周囲のpHにより水素イオンを吸着したり放したりして、マイナス荷電のみならずプラス荷電を生じる場合があります。)

2)プラスイオンの吸着とイオン交換

このようにしてマイナスに荷電した土壌は、プラスイオンを吸着します。H+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+・・・などです。これらのイオンは、土と強い結合をしてしまうのではなく、次の陽イオンが現れると、前にあった陽イオンと置き換わることが出来ます(=イオン交換)。

例えば、土壌に硫酸アンモニウムを与えると、アンモニウムイオンがカルシウムイオンと置き換わって土に吸着され、カルシウムイオンは硫酸カルシウムとなって出てきます。

地表の水が汚れていても、土を通って地下水に達する間にきれいになる浄化作用も、このイオン交換反応によっています。(昨今問題とされている硝酸態窒素は、NO3-という陰イオンで、土に吸着されにくいため、流亡して問題化します。)

この、陽イオン交換能力の大きさは、土壌の持つマイナス荷電の量によって決まり、「陽イオン交換容量(CEC)」と呼ばれており、土壌の保肥力を示す値として用いられます。

イオン交換に際して、土に保持されやすい順番は、一般に、

・荷電の高いものが低いものよりも強く保持される

・同じ電荷を持つ陽イオンの場合、イオン半径の大きいものの方が、小さいものよりも強く保持される

という選択性があります。

K+ ≒ NH4+ < Mg2+ < Ca2+

ただし、この関係は、それぞれのイオンが土壌溶液中に等濃度で存在する場合のものであり、また、溶液中の陽イオン全体の濃度とも相関関係にあって、実際の吸着され易さは、条件によって変わってきます。

(土がプラスに荷電している場合、NO3-、SO42-、H2PO4-などの陰イオンを吸着しますが、一般に土壌の持つ陰イオン交換容量(AEC)は小さくかつ変異荷電性であるため、陽イオン交換容量ほどの重要性を持たず、また、pHが高くなるとさらに減少します。)

3)植物根による吸収

植物の根は、土壌溶液に溶けた養分を吸収しますが、この場合、粘土や腐植のマイナス荷電によって保持されたNH4+、K+、Ca2+などを土壌溶液中に放出させるために、ここでもイオン交換を行います。このイオン交換には、植物の根が分泌する各種の酸(クエン酸やリンゴ酸など)が働いています。

多くの植物の根の分泌液を集めてpHを計ると3~4くらいのかなり強い酸性を示します。この酸の水素イオンが、粘土や腐植に保持されているNH4+やK+などをイオン交換によって溶液中に解き放ち、植物が吸収できる状態にしているのです。

by 馬場